Update 30.08.25: Das große Schweigen über Pleite-Kommunen und Migrationschaos

Am 14. September wählt Nordrhein-Westfalen seine Kommunalvertreter – und die etablierten Parteien geraten ins Schwitzen. Was sich da im bevölkerungsreichsten Bundesland zusammenbraut, dürfte in Berlin für schlaflose Nächte sorgen. Die neue schwarz-rote Koalition unter Friedrich Merz steht vor ihrem ersten großen Stimmungstest, und die Vorzeichen könnten kaum düsterer sein.

Wenn 13,7 Millionen Wähler zur Urne schreiten

Die Dimension dieser Wahl ist beachtlich: 13,7 Millionen Bürger sind wahlberechtigt, darunter eine Million 16- bis 17-Jährige, die erstmals ihre Stimme abgeben dürfen. Die 12,6 Millionen volljährigen Wahlberechtigten machen satte 21,4 Prozent aller deutschen Wahlberechtigten aus. Das entspricht fast der Summe der Wahlberechtigten aus neun anderen Bundesländern zusammen. Eine gewaltige Wählermasse, die ihre Meinung zur neuen Bundesregierung kundtun wird.

Die Umfragen verheißen nichts Gutes für die Große Koalition. Während die CDU des wendehalsigen Hendrik Wüst noch mit etwa 35 Prozent rechnen könne, stürze die SPD in ihrem einstigen Stammland auf magere 18 Prozent ab – ein Minus von sechs Prozentpunkten gegenüber 2020. Die wahre Sensation aber liefert die AfD: Von 5,1 Prozent im Jahr 2020 auf prognostizierte 16 Prozent – eine Verdreifachung, die selbst hartgesottene Politikbeobachter aufhorchen lässt.

Das Kölner „Fairness“-Theater: Wenn Verschweigen zur Tugend wird

Besonders grotesk mutet das Gebaren in der Millionenstadt Köln an. Hier haben sich die etablierten Parteien – selbstverständlich ohne AfD – auf ein sogenanntes „Fairnessabkommen“ verständigt. Der Inhalt dieses Pakts spottet jeder demokratischen Grundregel: Das Thema Migration und die damit verbundenen Probleme und Kosten sollen aus dem Wahlkampf ausgeklammert werden. Man reibt sich verwundert die Augen: Seit wann ist es „fair“, den Wählern die drängendsten Probleme ihrer Stadt vorzuenthalten?

Diese Vereinbarung offenbart die ganze Hilflosigkeit der Altparteien. Statt sich den realen Herausforderungen zu stellen – explodierende Kriminalitätszahlen, überlastete Sozialsysteme, kulturelle Verwerfungen – einigt man sich darauf, einfach nicht darüber zu sprechen. Als ob die Probleme verschwänden, wenn man sie nur lange genug ignoriert. Die Bürger werden diese Vogel-Strauß-Politik zu würdigen wissen.

Moers: Ein Lehrstück in Sachen Vertuschung

Wie perfide das System der Verschleierung funktioniert, zeigt sich exemplarisch in der 101.000-Einwohner-Stadt Moers. Die CDU/SPD-regierte Kommune weist Ende 2024 ein Defizit von minus 14,3 Millionen Euro aus – geplant waren lediglich 3,4 Millionen. Ein finanzielles Desaster, das jeden Bürger direkt betrifft. Doch was machen die lokalen Medien? Sie schweigen.

Die Wählergruppierung „Bund Zukunft Deutschland“ (BZD) musste erst Alarm schlagen, damit überhaupt jemand von diesem Skandal erfährt. Die Rheinische Post und die Neue Ruhr Zeitung – eigentlich als Wächter der Demokratie gedacht – berichten lieber über Belanglosigkeiten, während die Stadt faktisch pleite ist. Auf Nachfrage erklärt der NRZ-Lokalchef Diego Manuel Tenore unverblümt: Es sei keine Berichterstattung geplant. So sieht also moderne Hofberichterstattung aus.

13.05.25: Dramatische Finanzlage: Deutsche Kommunen stehen vor dem Kollaps

Leere Kassen und gewaltige Herausforderungen: Besonders die ausufernden Sozialausgaben belasten die kommunalen Kassen massiv.

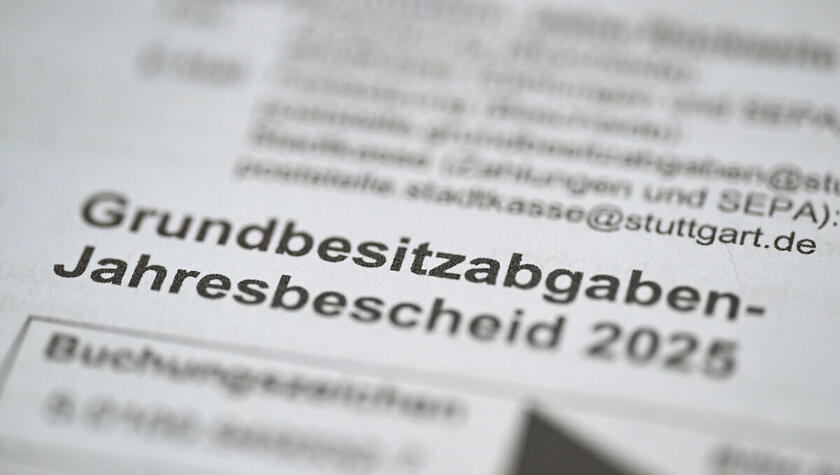

Eigentlich sollen Kommunen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Nur 16 Prozent schaffen das dieses Jahr. Der Rest greift auf Erspartes zurück, das irgendwann ausgeht, oder hat schon keines mehr. Wollen die Kommunen ihre Einnahmen aus eigener Kraft steigern, dürften viele die Grundsteuer weiter erhöhen. Das bedeutet Mehrkosten für Hausbesitzer und Mieter, denn der Vermieter darf die Grundsteuer auf die Nebenkosten umlegen.

Immer mehr Kommunen vor Pleite: Kommt jetzt der Grundsteuer-Hammer?

Nach einem Rekorddefizit 2024 sehen viele Kommunen in Deutschland auch für die Zukunft schwarz. 84 Prozent der Kämmereien rechnen für das laufende Jahr mit einer „eher nachteiligen“ oder „sehr nachteiligen“ Haushaltslage. Damit ist der Anteil der Pessimisten im aktuellen „KfW-Kommunalpanel“ im Vergleich zum Jahr davor nochmals leicht gestiegen.

Der Anteil der Städte und Gemeinden, die im Zeitraum von fünf Jahren eine „sehr nachteilige“ Entwicklung erwarten, erhöhte sich zum Vorjahr um 14 Prozentpunkte auf 44 Prozent. Deutlich mehr Verluste: Das ist das Fazit der staatlichen Förderbank KfW. Die finanziellen Zukunftsaussichten der Kommunen hätten sich „erneut und deutlich eingetrübt“.

Rekorddefizit: Investitionsrückstände, wachsende Sozialausgaben

„Angesichts der angespannten Kassenlage stellt sich die Frage, wie die Kommunen einerseits Investitionsrückstände beispielsweise bei Straßen und Schulen beseitigen und gleichzeitig neue Herausforderungen wie den Ausbau von Energieverteilnetzen finanzieren sollen“, heißt es in der Analyse, die auf einer jährlichen Befragung von Kämmereien im Auftrag der KfW basiert.

Für die Infrastruktur fehlt auch Geld, weil die Kommunen immer mehr Aufgaben bezahlen müssen. Im Jahr 2024, als sie bundesweit laut Statistischem Bundesamt mit knapp 25 Milliarden Euro ein Rekorddefizit verbuchten, erklärten die Kämmerer dies vor allem mit gestiegenen Sozialausgaben:

- Sozialhilfe und Bürgergeld: +12 Prozent,

- Personal: +9 Prozent,

- Kinder- und Jugendhilfe: +17 Prozent,

- Eingliederungshilfe: +14 Prozent.

Dagegen sanken die Einnahmen deutlich laut Statistischem Bundesamt:

- Gewerbesteuer: +0,3 Prozent,

- Grundsteuer: +4 Prozent,

- Einkommenssteuer: +2 Prozent.

Im Ergebnis – deutlich höhere Ausgaben, aber vor allem wegen der schwächelnden Wirtschaft kaum steigende Einnahmen – führen zu einem Rekordverlust bei Städten und Gemeinden. Weil sich an der Ausgangslage seitdem wenig geändert hat, droht sich das Problem zu wiederholen.

„Die Sozialausgaben, auf die wir kaum Einfluss haben, laufen uns davon. Außerdem weisen Bund und Länder uns immer mehr Aufgaben zu, die nicht ausfinanziert sind. Zusammen mit der anhaltenden Wachstumsschwäche führt das zu einer völligen Überlastung der kommunalen Haushalte. Die neue Bundesregierung wird große Räder drehen müssen, damit die Kommunalfinanzen nicht komplett zusammenbrechen und die Städte endlich wieder vor Ort gestalten können.“ Markus Lewe, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Münster.

Warum die Einnahmequellen der Kommunen nicht reichen

Der Handlungsspielraum der Kommunen, diesem Problem entgegenzusteuern, ist begrenzt.

- Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen ist ihre Beteiligung an den Einnahmen der Einkommenssteuer. Deren Höhe legt aber der Bund fest. Die neue Regierung hat Steuersenkungen versprochen. Doch dadurch erhöhen sich auch die Verluste von Gemeinden und Städten, ohne dass diese etwas dagegen tun können.

- Die wichtigste Einnahmequelle vieler Städte und Gemeinden ist die Gewerbesteuer (rund die Hälfte aller Einnahmen). Deren Höhe steuern die Gemeinden über Hebesätze: Höhere Hebesätze bringen mehr Geld, könnten aber Gewerbe vergraulen. Deswegen bleiben viele Gemeinden hier vorsichtig.

- Last but not least: Ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle aller Kommunen bildet die Grundsteuer. Auch hier steuern sie über Hebesätze die Höhe der Einnahmen. Mehr als ein Viertel der Gemeinden erhöhte diese Sätze laut einer EY-Studie allein im Jahr 2023.

Wollen die Kommunen also ihre Einnahmen aus eigener Kraft steigern, dürften viele die Grundsteuer weiter erhöhen. Das bedeutet Mehrkosten für Hausbesitzer und Mieter, denn der Vermieter darf die Grundsteuer auf die Nebenkosten umlegen.

Aussetzen Schuldenbremse: mehr Geld für die Kommunen?

Die Fraktionsspitzen von Union, SPD und Grüne hatten sich im März auf ein neues schuldenfinanziertes Investitionspaket in Höhe von 500 Milliarden Euro für Verteidigung, Klimaneutralität und Infrastruktur geeinigt.

Davon sollen 100 Milliarden Euro an die Bundesländer fließen – um auch auf kommunaler Ebene Investitionen zu ermöglichen. Unklar ist aber, wann und was am Ende bei den Kommunen landen wird. Und selbst wenn ein beträchtlicher Teil an die Kommunen gehen sollte, befürchtet der Gemeindetag, dass damit nur der Status Quo gesichert werden könnte.

Immerhin Linderung versprechen sich die Analysten von der Lockerung der Schuldenbremse. „Das vom Bund beschlossene Sondervermögen Infrastruktur kann dazu beitragen, den aufgelaufenen Investitionsrückstand zu reduzieren“, sagt KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Doch sie mildern nach Einschätzung der Förderbank nicht die strukturellen Probleme vieler Kommunen bei der Finanzierung ab: etwa das Auseinanderlaufen von Baupreisen und Steuereinnahmen.

Reform notwendig, Sondervermögen nicht die Lösung

Der Bund unterstützt die Kommunen bereits seit Jahren mit Milliardenhilfen. Die Kommunen fordern daher laut dem Magazin Kommunal von der Regierung, mehr Ausgaben zu übernehmen sowie Städten und Gemeinden mehr Gelder zukommen zu lassen:

- Finanzverteilung zwischen Bund, Land und Kommunen neu regeln, also mehr Steuern bei Städten und Gemeinden lassen.

- Kommunen stärker an der Umsatzsteuer beteiligen.

- Sozialausgaben begrenzen.

- Keine zusätzlichen Aufgaben für Kommunen, die nicht ausfinanziert sind.

- Keine Steuerausfälle auf kommunaler Ebene durch Steuersenkungen.

- Bund soll Bürgergeld für ukrainische Geflüchtete übernehmen.